Pauvres Créatures, du réalisateur Yórgos Lánthimos, ouvrait la compétition principale de cette 31e édition du festival Camerimage où il a remporté deux prix. L’occasion d’offrir une perspective critique et esthétique sur cette œuvre singulière, seconde collaboration entre le réalisateur grec et le directeur de la photographie Robbie Ryan (ISC, BSC).

Le Lion d’Or de la Mostra de Venise, Pauvres Créatures [Poor Things], a ouvert la compétition principale de la 31e édition de Camerimage. Si le film ne remporte, à notre plus grand regret, que la Grenouille de Bronze à Torún, cette comédie noire a gagné le tout nouveau Prix du Public et le cœur des festivalier·e·s, remarquée à chaque projection par sa photographie délirante et haute en couleurs, ses performances de jeu remarquables et la précision chirurgicale de sa réalisation. Découvert en 2009 avec le film Canine (image Thimios Bakatakis), le réalisateur grec Yórgos Lánthimos dirige Emma Stone dans le rôle de Bella Baxter.

Bella Baxter (Emma Stone) ©2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved

L’actrice américaine est désormais habituée à l’exigence du réalisateur, avec qui elle a travaillé en 2019 pour son précédent film La Favorite [The Favourite] et cette seconde collaboration pourrait bien lui décrocher un Oscar. Pour le directeur de la photographie irlandais Robbie Ryan (ISC, BSC), qui signait déjà l’image de La Favorite, il s’agit également de s’inscrire dans une continuité et de permettre au réalisateur de développer par l’image une esthétique caractéristique pour dépeindre son univers singulier et dérangeant.

Adapté il y a plusieurs années du roman éponyme de l’écrivain anglais Alasdair Gray, « Pauvres Créatures » est une odyssée gothique teintée d’humour cynique. Godwin Baxter, un scientifique renommé joué par Willem Dafoe, s’engage secrètement dans une expérimentation inhabituelle : il implante le cerveau d’un bébé dans le corps inerte d’une femme adulte suicidée. De cette greffe insolite naît une créature hérétique : la belle Bella Baxter, initialement puérile et naïve. Bella, assoiffée de découvrir le monde, cherche à fuir cette Angleterre victorienne surréaliste. Lorsqu’elle rencontre le sulfureux avocat Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), elle abandonne Max Candless (Ramy Youssef), choisi par le professeur Baxter pour son étude.

Avec son nouvel amant débauché, Bella se lance dans une aventure qui la mène aux quatre coins du globe. De Lisbonne, où elle explore son corps, à Paris, où elle découvre les bordels et le socialisme, en passant par Alexandrie, cette odyssée philosophique confronte la créature naïve au monde. Lánthimos allie le conte philosophique à la fable gothique pour créer un film singulièrement fascinant.

Robbie Ryan derrière la caméra. Crédits : Atsushi Nishijima

CRÉER UN MONDE

Avec Pauvre Créatures, Yórgos Lánthimos ne se contente plus d’accentuer, comme à son habitude, quelques aspects du monde tel que nous le connaissons : il donne naissance à un univers entier.

Une vue du Lisbonne de Pauvres Créatures © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

De Canine (2009), où le monde extérieur se devait d’être inexistant, à son précédent film La Favorite (2019), qui avait pour décors un château en Angleterre, le réalisateur grec nous a habitué à des films en apparence sobres et minimalistes, où le drame est contenu, circonscrit. La démesure, plutôt que d’apparaître à l’écran, s’y dévoile dans l’expression exacerbée des affects humains. Pauvres Créatures va à l’encontre de ce principe jusque là essentiel du cinéma Lánthimosien, puisque le scénario ne cantonne plus ses personnages à un espace défini mais transcrit la découverte du monde par Bella Baxter. Et quel monde ! L’odyssée du personnage la conduit à découvrir un espace diégétique qui ressemble au nôtre : c’est comme si ce dernier avait muté après la Révolution Industrielle, devenant cette excroissance farfelue qui emprunte autant au style victorien et à l’Art Nouveau qu’au steampunk, sous-genre de la science fiction qui développe une vision rétro-futuriste du monde où la machine et vapeur et la mécanique sont au coeur du progrès technique. Dans l’Angleterre de Bella, les chiens-poules, les oies-cochons et autres animaux hybrides cohabitent avec les calèches tractées par des chevaux à vapeurs. Exit la sobriété, le croisement de ces différentes esthétiques engendre un espace baroque toujours saturé — saturation d’objets, de texture, de couleurs.

On reconnaîtra les influences de Tim Burton dans l’extravagance des personnages, de Jean-Pierre Jeunet dans l’usage expressif de la couleur ou encore de Terry Gilliam dans la fantaisie des décors. Les extérieurs sont tournés à Paris et Lisbonne. Pour les intérieurs, ce sont les studios Origo de Budapest (Hongrie) qui accueillent durant le mois d’août 2021 les décors conçus pour l’occasion par Shona Heath et James Price.

Photographie du décor du manoir. © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Lánthimos crée un écho démiurgique à la figure du savant fou qui donne naissance — corps — à la protagoniste. Pauvres Créatures est une véritable réinterprétation du mythe de Frankenstein. Mais du monstre, Bella ne conserve que le mécanisme ; bien que sa naissance — création — demeure, en soit, un acte monstrueux, son apparence humaine n’a rien de monstrueux. Au contraire, son corps devient vite objet de désir pour les hommes qui l’entourent, et spécifiquement pour son amant Duncan qui l’arrache au cocon familial. Elle n’hérite guère de l’apparence monstrueuse de son père et créateur, Godwin Baxter, dont le visage protubérant, presque tuméfié, est parcouru de profondes cicatrices. À ce titre le maquillage FX imaginé par Nadia Stacey confère à Willem Dafoe une présence tout à fait singulière.

Le visage scarifié de Godbwin Baxter (Willem Dafoe) © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Son personnage avoue avoir été lui-même le cobaye des expériences de son propre père. Dans l’œuvre originale de Mary Shelley, Victor Frankenstein est le jeune scientifique qui donne naissance au monstre ; dans Pauvres Créatures, c’est le père de Godwin Baxter qui est la figure créatrice originelle, situant ainsi la réinterprétation de Lánthimos une génération après. Si God est le sujet de la première expérimentation F1, alors Bella est le fruit de la seconde génération F2, comme si le nouveau récit faisait tabula rasa des réécritures précédentes du mythe de Frankenstein, soulignant de lui-même l’incroyable caractère contemporain d’un film qui emploie les tropes du récit initiatique.

L’expérience « Bella Baxter » (Emma Stone) © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Comme le monstre de Frankenstein, la figure de Bella, en décalage permanent avec ses semblables, permet de questionner la morale, l’éthique et la nature humaine. Les grands yeux bleus de ce protagoniste-enfant posent sur son monde un regard candide, qui questionne autant les idées d’altérité (la séquence où Bella découvre l’existence de la misère humaine des pauvres d’Alexandrie), de sadisme (la séquence du diner où le militaire prend un malin plaisir à la torture psychologique de ses domestiques) que de l’ordre patriarcal de la société. Cette dernière réflexion est la plus poussée, puisqu’elle parcourt l’ensemble du film. L’exploration du monde et l’émancipation physique, sentimentale et intellectuelle de Bella vont de pair avec sa détermination à se soustraire de l’emprise des figures masculines qui la contraignent constamment.

Mark Rufallo dans le rôle de Ducun, l’amant débauché © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Tous les hommes cherchent à exercer un contrôle sur elle; contrôle sur son corps d’abord, sur le plan purement organique, par son père créateur God ; sur la façon dont ce corps bouge et se comporte en société (la séquence de la libération du corps par la danse est l’une des plus réussie du film) ; contrôle sur la manière dont ce corps peut jouir de son libre-arbitre et de sa liberté de déplacement : elle est d’abord retenu captive par God, puis lorsqu’elle quitte le manoir, c’est son amant Ducan qui cherche à la contraindre (l’exemple le plus parlant étant la séquence où il la drogue, l’enferme dans une malle, avant de la libérer sur un bateau de croisière dont elle n’a bien sûr pas choisi la destination) ; et enfin, contrôle de son plaisir sexuel, de la façon dont son corps même est autorisé à jouir.

Photographie de plateau de la séquence de danse. Crédits : Atsushi Nishijima

Même la trajectoire de Max McCandles, l’amoureux passionné qui s’éprend d’abord d’une femme-enfant qu’il souhaite épouser, permet de questionner l’attrait masculin pour une femme à l’esprit simplet d’une part, et le mariage comme système ou institution qui peut enfermer ou limiter les femmes d’autre part. À l’inverse de Max dont les sentiments semblent les plus sincères, Ducan ne considère autrement Bella que comme un jouet sexuel, et perd de son interêt dès que la femme-enfant développe son esprit et son savoir (“You’re always reading now Bella, you’re losing some your adorable way of speaking.”). La question de l’éveil sexuel de Bella est un élément moteur de la narration. À ce sujet, lors de la séance de questions-réponses (Q&A) qui succède à la projection, une spectatrice souligne la manière avec laquelle le réalisateur est parvenu à montrer, sans pudeur, une femme prenant du plaisir avec son corps, sans pour autant dresser une vision pornographique de la jouissance féminine. Willem Dafoe a répondu que cela avait été grandement facilité par la présence sur le plateau de Elle McAlpine, coordinatrice d’intimité, dont l’apport fut très apprécié.

La découverte des plaisirs charnels © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Bella, créée de toutes pièces dans le grand manoir victorien de Godwin, fait ses premiers pas à l’écran dans le couloir de l’entrée de la demeure. Cependant, c’est dans le jardin qu’elle apparaît pour la dernière fois. Ce jardin dépasse son rôle de simple espace vert pour se transformer en un lieu symbolique, notamment lorsqu’il devient le décor de la dernière séquence du film. C’est ici que Bella achève ses pérégrinations et conclut son histoire.

|

|

Pour renforcer l’évocation du mythe biblique du jardin d’Éden, Lánthimos a nommé son personnage créateur Godwin Baxter, permettant ainsi à Bella de le surnommer, comme il se doit, “God” (qui se prononce comme “Dieu” en anglais) tout au long du film. À l’instar d’un Ingénu ou d’un Candide de Voltaire, « Pauvres Créatures » s’apparente à un conte philosophique.

Les épreuves traversées par Bella lui permettent de développer sa connaissance et de découvrir la philosophie à travers ses lectures, tout en questionnant des thèmes universels tels que la nature humaine, la morale, l’éthique et l’organisation de la société. Le film débute par une scène d’eaux tumultueuses et se termine par un plan d’un livre ouvert dans le jardin du manoir.

La “créature” de God a transformé le chaos du monde en connaissance, et ce dernier plan pourrait parfaitement illustrer la conclusion voltairienne : « Il faut cultiver son jardin ». Ce, malgré le cynisme et la désillusion qui accompagnent le savoir. Parallèlement, Yórgos Lánthimos conclut un film où il a amené sa caméra — plutôt que sa plume — à son apogée, affirmant ainsi un langage cinématographique qui lui est propre.

Bella sur le bateau © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

CRÉER UN LANGAGE

À la manière d’un conte, Pauvres Créature est divisé en chapitres qui épousent la progression de la quête initiatique de sa protagoniste. Lánthimos ne se contente pas d’emprunter cette division narrative à la littérature ; il s’emploie, à l’image de Bella qui se dote du langage, à développer un véritable langage filmique.

Depuis La Favorite, la grammaire Lánthimosienne a gagné en richesse et en style, poussant d’un cran les expérimentations visuelles entreprises par le réalisateur et son directeur de la photographie dans La Favorite. « Yórgos déteste l’idée d’un découpage technique conventionnel », confie Robbie Ryan. Le film alterne constamment entre deux extrêmes : des gros plans sur les visages, souvent pris en dessous du menton avec une longue focale, qui isolent les personnages, et des plans en très grand angle. « Nous avons conçu les scènes avec divers mouvements de dolly et de grue, débutant par exemple sur un gros plan, puis élargissant le champ pour suivre un autre personnage, et pouvant même intégrer un plan extrêmement large. » Le lien entre ces extrêmes est le zoom, que le réalisateur voulait incorporer dans le langage visuel du film. « Techniquement, intégrer autant de zooms dans la composition visuelle était un défi pour moi », admet le directeur de la photographie. Capable de passer, sans coupure, d’un gros plan sur un visage à un plan général du décor. « Yórgos cherchait quelque chose d’optiquement très ambitieux, malheureusement irréalisable ». Cependant, le directeur de la photographie a finalement opté pour le Zeiss Master Zoom 16.5mm – 110mm.

Crédits : PhotoCineRent

Pour l’ensemble du film, il a utilisé une combinaison de différentes optiques Nikon, Optimo Angénieux et Zeiss Master Prime (que le groupe Transmission de l’UCO a eu l’occasion d’apprécier lors d’une journée de test comparatif en octobre dernier), ainsi que des optiques vintages 58mm et 85mm Petzval au bokeh circulaire caractéristique.

Crédits : UV

Le bokeh circulaire des optiques Petzval © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Pour les ultra grands-angles, le directeur de la photographie a utilisé une optique PL Optex 4mm T2. Ainsi, l’emploi caractéristique de l’ultra grand-angle, s’affirme dans ce film. Elle fait presque passer son utilisation dans La Favorite comme anecdotique, tant son usage est ici poussé à l’extrême, quitte à ne pas recouvrir toute la zone d’impression de la pellicule. L’Optex 4mm, conçu pour couvrir du 16mm ou du S16mm, n’est initialement pas prévu pour couvrir le 35mm 4 perforations retenu pour tourner le film, « mais il donne un charmant vignettage avec des contours noirs, comme une sorte de hublot vers un autre monde, défini au centre, avec une diminution progressive de la netteté vers l’extérieur, que Yorgos a vraiment apprécié. »

L’Optex 4mm conçu pour la pellicule 16mm sur du 35mm © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Et pour ne pas avoir de pieds de projecteur dans l’angle de champ, qui peut, à tout moment, être très large, R. Ryan opte pour une lumière douce et diffuse, avec beaucoup de lumières praticables dans le décor. « J’ai probablement utilisé tous les Skypanels de Budapest » ironise-t-il lors de la séance de Q&A. Pourtant jamais l’image n’est ennuyante, tant elle est constamment fournie, expressive, saturée et organique; et doit beaucoup au choix de tourner en pellicule Kodak Ektachrome. Les couleurs sont riches et vibrantes, les noirs denses et contrastés, tandis que les ton chairs restent fidèles.

Une photographie BTS du studio © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Pauvres Créature est le premier film de cette envergure à utiliser le 35mm Kodak Ektachrome, émulsion positive (diapositive) développée en processus inversif via le procédé E-6. Le fabricant à en effet ré-introduit sa célèbre émulsion en 2018, d’abord en 16mm et Super 16mm, avant de la produire en 35mm en 2021. À l’exception de la première séquence en couleur, la première partie du film est entièrement en noir et blanc; un choix tardif du réalisateur, qui a dû convaincre les producteurs du film. Robbie Ryan confesse néanmoins que ce premier segment en couleur vise à capter l’attention du publique avant de tomber dans ce noir et blanc contrasté.

Image finale © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Le passage à la couleur avec l’émulsion Kodak Ektachrome 100D 5294, puis la Kodak Vision3 500T 5219 pour le dénouement du film, succède à la beauté froide et granuleuse de l’émulsion N&B Kodak Double-X 5222 que Ryan a choisie. Ce changement fait sens : le contraste manichéen du noir et blanc, de l’intérieur et de l’extérieur, de la captivité et de la liberté, n’ont plus lieu d’être pour explorer et découvrir la richesse du monde. Bella « met de la couleur dans un monde en noir et blanc » ajoute Ryan après la projection.

Bella dans le manoir. Copyright 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

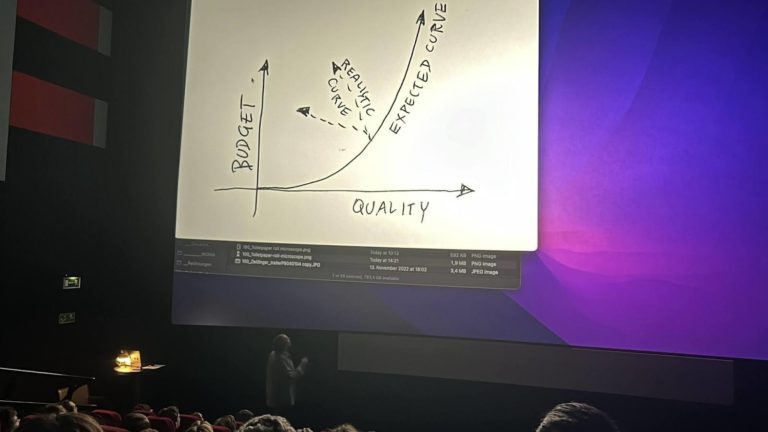

Au-delà de la grammaire filmique traditionnelle attendue d’une grosse production américaine (avec un budget de 35 mio de $), la caméra de Lánthimos se distingue par son caractère incarné. Les zooms, les panoramiques, les mouvements dans l’espace, bien que pas toujours parfaitement exécutés, révèlent la présence de l’opérateur derrière la caméra. On peut toutefois regretter l’absence d’évolution de cette grammaire filmique au sein du film, qui aurait pu se diversifier davantage, au-delà de l’usage soudain de la couleur, parallèlement au développement intellectuel de Bella. Emma Stone interprète son personnage avec brio, adaptant l’aisance de son corps, ses mimiques et ses expressions au fil de l’évolution de son personnage. Comment le réalisateur grec dirige-t-il ses acteurs et actrices ? Quelle liberté leur accorde-t-il ? « Il ne sait pas exactement ce qu’il veut mais il connaît le dispositif [de la séquence]. Il crée un univers, et tu te déplaces à l’intérieur » répond Willem Dafoe après la projection. « C’est l’univers qui te guide. » Et Robbie Ryan de compléter sur le mode opératoire sur le plateau : Lánthimos dispose de tous les outils de tournage — tous les éléments de son langage cinématographique. C’est en observant la scène s’animer sous ses yeux, à travers le jeu des acteurs, que le réalisateur, avec son acuité habituelle, décide où focaliser son attention.

La caméra agit comme un scalpel, qui tranche avec dextérité. « Pour Yorgos c’est un pas dans une nouvelle direction. Il se challenge lui-même et ça se voit. Il est précis. » déclare Ryan lors du Q&A. Le réalisateur de La Favorite a utilisé la reconnaissance critique de ce précédent film pour perfuser son style dans une production avec un budget conséquent. Lanthimos accouche d’un véritable objet de cinéma, une création singulière qui ne laisse pas indifférent·e. Elle sera un jalon de plus dans la continuité de l’œuvre du cinéaste et sans doute une porte d’entrée vers les autres films de l’auteur. La greffe est réussie.