Je m’appelle Eliott Martin, 22 ans, étudiant à Louis-Lumière en échange à la FAMU de Prague, et je découvre Camerimage pour la première fois avec l’œil neuf d’un aspirant chef op’ — entre émerveillement et questionnements.

Chaque jour, je partagerai mes impressions à chaud : croquis, photos, critiques de films, perles méconnues. Un regard sans filtre sur le plus grand rassemblement mondial de directeurs de la photo. Pour ceux qui se souviennent de leurs premiers pas, ou qui rêvent encore d’y faire les leurs.

Jour 1 — Toruń et ses surprises

Me voici arrivé à Toruń. Dans le train comme dans la ville, je me suis amusé à deviner qui pouvait être chef op’ — c’est assez facile finalement, nos visages ont quelque chose de reconnaissable entre tous.

Toruń paraît minuscule, et c’est exactement ce charme intime qui me séduit dans cette petite ville. En quête de spots authentiques et locaux, j’ai découvert le Tu-Tu, célèbre club de jazz qui aurait sans doute enchanté notre cher David Lynch. L’ambiance du lieu révèle des choix esthétiques précis : de jolis verts qui contrastent avec des pierres et du bois rouge, le tout baigné d’une lumière jaune-orangé chaleureuse. J’aiguise mon regard à l’approche d’une semaine qui s’annonce intense en émotions et découvertes.

Jour 2 — Dévorer les films jusqu’à l’épuisement

10h — Misère et Mother

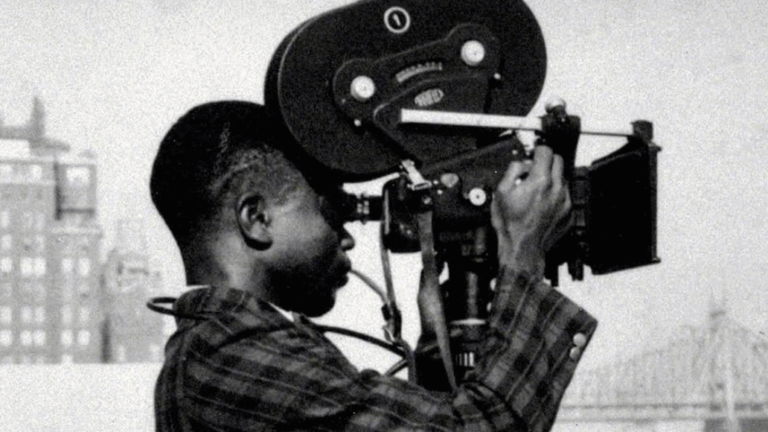

Je découvre pour la première fois la grande salle du CKK Jordanki, impressionné par l’envergure et les formes rocailleuses du lieu. La salle se remplit progressivement tandis que les applaudissements lents s’accélèrent progressivement jusqu’à l’acclamation du logo — après une liste de sponsors qui n’en finit plus.

Je découvre pour la première fois la grande salle du CKK Jordanki, impressionné par l’envergure et les formes rocailleuses du lieu. La salle se remplit progressivement tandis que les applaudissements lents s’accélèrent progressivement jusqu’à l’acclamation du logo — après une liste de sponsors qui n’en finit plus.

Écran noir.

David Lynch apparaît pour nous présenter sa célèbre météo du jour. Je suis touché de voir sur écran géant celui dont je suivais quotidiennement les inventions et les bulletins météo fantaisistes. Son visage reste doux, son calme spirituel intact, et il parvient toujours à nous faire rire.

Mother — Dir. Teona Strugar Mitevska / Dp. Virginie Saint-Martin

Nous sommes au milieu du XXe siècle, dans un couvent où se déroulent les sept jours de succession de Mère Teresa. Le chaos et la folie envahissent petit à petit cet espace qui devient de plus en plus anxiogène.

Avec ses belles entrées de lumière, Virginie Saint-Martin parvient à sublimer ce lieu de prière. La colorimétrie et le contraste créent deux mondes distincts : dehors, la misère apparaît rouge, chaude, presque brûlante et irrespirable, tandis que la paroisse demeure froide, géométrique, dominée par des teintes beiges et bleu azur.

Pourtant, l’image semble parfois hésiter, ne pas s’assumer entièrement. Dès les premières minutes, on ressent la forte inspiration d’Ida de Pawlikowski — des cadres audacieux et admirables qui, malgré leur beauté, peinent à plusieurs reprises à nous captiver vraiment. Des zooms brusques viennent de temps en temps rompre radicalement l’esthétique du film, ce qui m’amène à cette question : comment peut-on changer aussi radicalement de style visuel sans que cela soit perçu comme une incohérence ? Les plans les plus forts restent les plus fixes, et j’ai regretté certains passages où la caméra à l’épaule venait bousculer nos émotions et couper des actions trop rapidement.

Ce film me rappelle l’épidémie dansante de Strasbourg : en juillet 1518, une femme nommée Frau Troffea s’est mise à danser dans la rue, et dans les jours qui ont suivi, près de 400 personnes l’ont rejointe dans une transe incontrôlable — probablement après avoir consommé de la farine contaminée à l’ergot de seigle. Pendant près d’un mois, les villageois ont dansé jusqu’à l’épuisement total, laissant à l’histoire l’un des épisodes les plus mystérieux et terrifiants du XVIᵉ siècle.

12h30 — Underland, ou comment finir six pieds sous terre

Voici le film qui m’intriguait le plus aujourd’hui.

Voici le film qui m’intriguait le plus aujourd’hui.

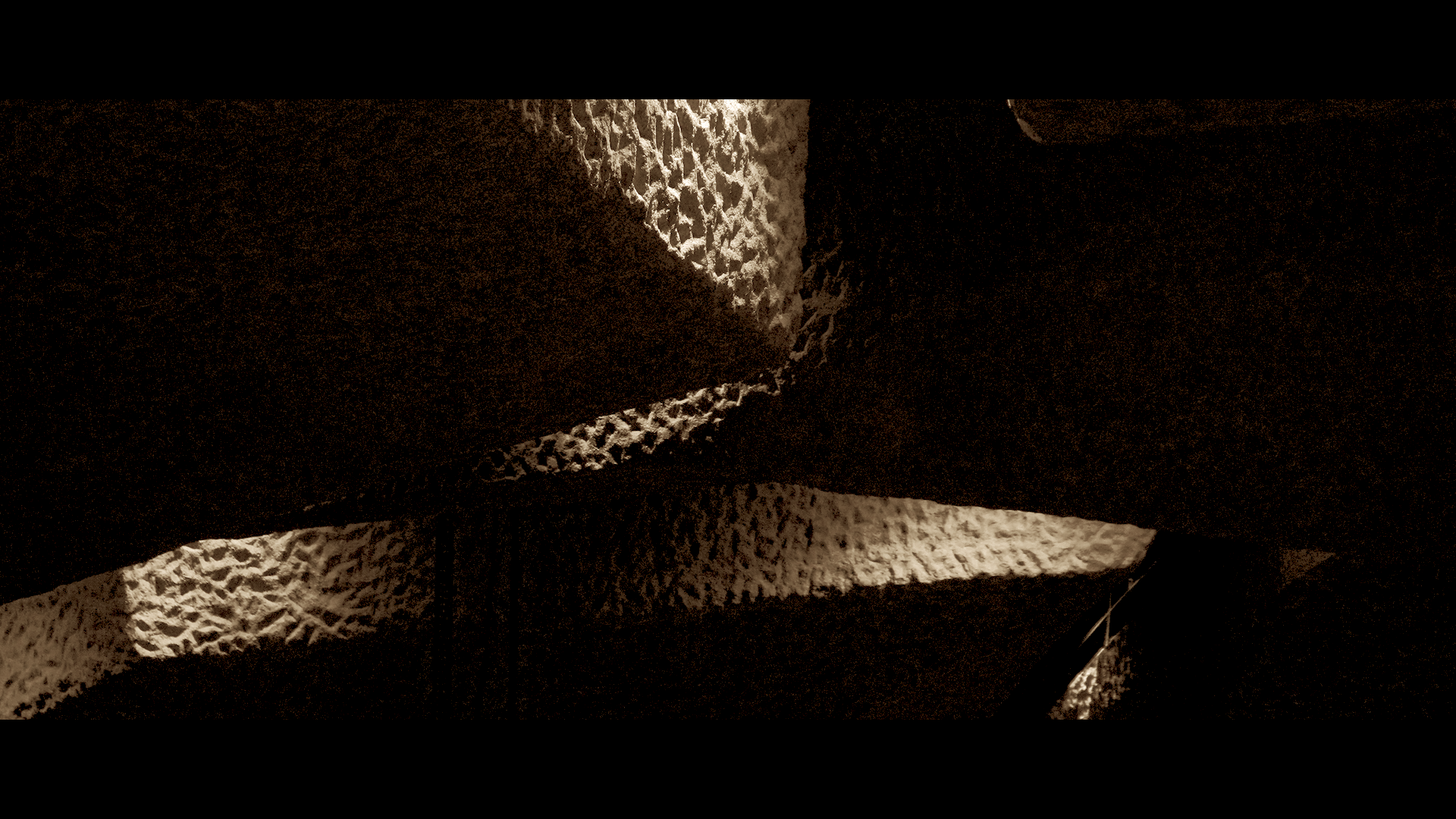

Underland — Dir. Rob Petit / Dp. Ruben Woodin Dechamp

Ce documentaire explore la problématique actuelle du traitement des déchets nucléaires et notre fascination trouble pour les espaces souterrains dangereux. Il interroge surtout ce qui se passera dans des milliers d’années, quand ces déchets enfouis seront peut-être redécouverts.

La curiosité humaine constitue le cœur du film. Présentée comme un défaut autant qu’une qualité essentielle, elle pousse les archéologues et les explorateurs à vouloir comprendre et pénétrer ces espaces interdits sous la terre.

J’ai été particulièrement frappé par la façon dont la lumière — notamment celle d’une lampe-torche maniée par un archéologue — se réfléchissait sur les murs du cinéma. Il est rare de voir la matière lumineuse interagir à ce point avec l’espace de projection, comme si le film débordait de l’écran pour envahir toute la salle. Le montage alterné de trois sujets principaux crée un rythme qui installe une tension et une inquiétude permanentes.

Ruben Woodin Dechamp illumine ces espaces sombres et profonds de manière époustouflante. L’atmosphère lugubre naît des lampes torches éblouissantes, des frontales qui balaient l’obscurité, de la texture des murs humides et moisis, rongés par le temps. Ce chef opérateur maîtrise parfaitement le jeu entre réel et mise en scène, et à travers ses mouvements lents et hypnotiques, il nous fait voyager dans l’inconnu tout en titillant notre propre curiosité.

Le message qui m’a le plus marqué concerne notre relation à la Terre : elle nous a offert un cadeau exceptionnel, et nous lui « rendons » nos déchets les plus dangereux en pensant naïvement qu’il n’y aura pas de conséquences. Après l’échec d’un test sur la matière noire au plus profond de la terre, une scientifique-archéologue exprime qu’il reste des millions, des milliards de « portes » encore à ouvrir. C’est quand même vertigineux de penser que l’humanité pourrait quitter la Terre sans jamais avoir découvert l’intégralité de ses richesses cachées.

Après la séance, je me suis senti ridiculement petit. Tout me paraissait soudain gigantesque et dénué de sens immédiat. Les éclairages au plafond n’étaient plus que des balises pour guider notre passage dans ce cinéma, où nous venions absorber une partie d’une conscience créative qui nous dépasse, nous, petits êtres curieux et avides d’images bouleversantes.

J’ai décidé de marcher vers le Cinema City sans utiliser Google Maps — après tout, la ville est petite, ça devait être faisable. Évidemment, je me suis perdu. Sur la route, j’ai expérimenté ce que j’appelle « l’effet cinématraumatique » : ce drôle de phénomène après un film marquant, où tout ce qui nous entoure dans la vie réelle semble faire écho direct au film qu’on vient de voir. J’ai remarqué ce trou dans le sol, que je n’aurais jamais vu si le film ne m’avait pas autant touché, et je n’ai pas pu m’empêcher de penser qu’il avait été creusé par la simple curiosité humaine de quelques ouvriers.

Mon seul regret maintenant, c’est d’avoir enchaîné sur un autre film alors que celui-ci continuait de m’habiter.

15h30 — Sand City, ou la course absurde au record de visionnages

Sand City — Dir. Mahdi Hasan / Dp. Mathieu Giombini

J’aurais vraiment dû écouter mon intuition et rester dehors à marcher en repensant au film précédent.

Sand City tente une approche expérimentale en documentant le parallèle entre deux vies bien différentes qui partagent pourtant le même immeuble. Cela touche à ce fantasme urbain que nous connaissons tous : ne pas connaître ses voisins alors qu’on partage avec eux un mur, un plafond, parfois un vis-à-vis, sans jamais leur avoir adressé la parole.

Le film essaye de dépeindre une ville obscure et irrespirable, mais ne parvient malheureusement qu’à créer une lenteur pesante et difficile à suivre. À la sortie, j’ai entendu des spectateurs se vanter en riant d’avoir dormi plus longtemps que leurs voisins.

17h — Sieste et repas peu équilibré

Décision sage : je prends du repos.

22h — Bugonia & mon idole Yorgos

Dir. Yorgos Lanthimos / Dp. Robbie Ryan

C’était sûrement l’un des films que j’attendais le plus cette année. Je vous renvoie aux critiques détaillées des autres membres de l’UCO. Mais j’aimerais souligner ce qui m’a frappé : la richesse et la composition des plans larges et fixes sont absolument remarquables. Nous devenons des spectateurs actifs, constamment à la recherche d’indices et de sens dans cet univers parfaitement loufoque et paranoïaque.

Durant le Q&A, Robbie Ryan arbore un style naturellement décontracté qui transparaît aussi dans son travail. On sent qu’il aborde chaque situation avec un recul apaisé, voyant la fabrication de l’image comme un amusement perpétuel, un jeu complice qu’il partage avec Yorgos.

Et quoi de mieux pour cultiver cette décontraction que de proposer un DJ set de deux heures dans un club de Toruń ?

C’était vraiment génial. Il sait varier les styles musicaux avec autant d’aisance qu’il varie les approches cinématographiques : ragga, electro, techno, puis un enchaînement inattendu sur des classiques comme Let’s Dance de David Bowie.

Petite recommandation issue de son set : Incredible de M-Beat !

Eliott Martin